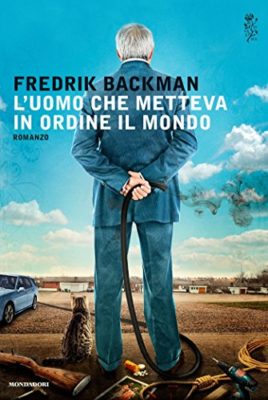

Fredrik Backman L’uomo che metteva in ordine il mondo.

Traduzione di Anna Airoldi, 2014, Mondadori.

–

È un romanzo che induce a piangere commossi e a ridere a crepapelle nello stesso istante: alterna gli stili comici e tragici riguardo al protagonista antipatico e ombroso, ma da tutti voluto per risolvere problemi, data la sua assurda e tenace coerenza.

–

Si piange e si ride, perché nel corso delle pagine, si avverte la sensazione che anche noi potremmo incontrare il protagonista davanti allo specchio

–

Pgg. 1-2 “[…] Ove ha 59 anni. Guida una Saab. La gente lo chiama “un vicino amaro come una medicina” e in effetti lui ce l’ha un po’ con tutti nel quartiere: con chi parcheggia l’auto fuori dagli spazi appositi, con chi sbaglia a fare la differenziata, con la tizia che gira con i tacchi alti e un ridicolo cagnolino al guinzaglio, con il gatto spelacchiato che continua a fare la pipì davanti a casa sua.

Ogni mattina alle 6.30 Ove si alza e, dopo aver controllato che i termosifoni non stiano sprecando calore, va a fare la sua ispezione poliziesca nel quartiere. Ogni giorno si assicura che le regole siano rispettate. Eppure qualcosa nella sua vita sembra sfuggire all’ordine, non trovare il posto giusto. […]”

–

Ove sente di avere tutti contro: i vicini, gli oggetti, la strada. Vuole il controllo perfetto anche del proprio suicidio, in un vortice dove tutto è disprezzato, perché disturba la propria memoria, i propri valori e illusioni.

Pag. 17 “[…] “Sarà bello prendersela un po’ comoda” gli hanno detto ieri al lavoro. Sono entrati nel suo ufficio un lunedì pomeriggio e hanno spiegato che non avevano voluto affrontare la questione di venerdì perché “non volevano rovinargli il fine settimana”. “Vedrà che bello potersela prendere con più calma” hanno detto. Ma che cosa ne sanno loro di cosa significhi svegliarsi un martedì mattina e non avere più una funzione? Loro, con il loro Internètt e i loro caffè espressi, che cosa ne sanno dell’assumersi le proprie responsabilità? Ove guarda il soffitto. Strizza le palpebre. È importante che il gancio sia bene al centro, decide. […]”

–

Per ammissione dello stesso autore, lo stile non è che sia eccelso, e purtroppo anche la traduzione a tratti, è a dir poco disordinata. Lo stile però è coinvolgente: passa in uno stesso periodo da un tono serioso così esagerato da indurre il lettore a ridere senza controllo, per attirarlo subito dopo in profonde malinconie.

–

Pag. 30 “[…] Era ancora lì quando è tornato dall’ispezione. Ove lo ha guardato. Il gatto ha guardato Ove. Ove lo ha minacciato con un dito e gli ha intimato di andarsene con tale impeto che la sua voce è rimbalzata tra le case come una palla da tennis impazzita. Il gatto è rimasto a fissare Ove per qualche altro istante. Poi si è alzato con fare estremamente pomposo, come se volesse sottolineare che non se ne andava perché gliel’aveva ordinato Ove, ma perché aveva di meglio da fare, ed è scomparso dietro l’angolo della rimessa. […]”

–

Lui era un uomo in bianco e nero, mentre sua moglie era il colore. Tutto il suo colore.

Ove sosteneva che la gente vuole essere quello che dice, ma era invece convinto che ognuno è quello che fa, come deve essere e nel modo corretto.

–

Arriva a un punto della sua vita in cui non percepisce più la sua funzione e si sente abbandonato dalla moglie perché deceduta, dal suo ex amico con cui litigò e continuò a litigare per anni. La rabbia alla fine è contro se stessi. Si litiga per mantenere memoria di sé.

–

Pag. 220 “[…] Forse il dolore per i figli che non erano arrivati avrebbe dovuto riavvicinarli. Ma il dolore è infido: se non viene condiviso, è capace di separare profondamente le persone. Era possibile che Ove non riuscisse a riconciliarsi con Rune perché, dopotutto, Rune un figlio l’aveva avuto, anche se ormai non sapeva quasi dove fosse. E forse Rune non riusciva a far pace con Ove perché quell’invidia sotterranea lo metteva a disagio. Forse, nessuno dei due riusciva a perdonare se stesso per non aver saputo dare alla donna che amava ciò che desiderava davvero. Così, il figlio di Rune e Anita era diventato adulto, tagliando la corda alla prima occasione, e Rune era andato a comprarsi una di quelle BMW sportive, in cui c’è spazio solo per due persone e una borsetta. «Perché ormai siamo solo io e Anita» aveva detto a Sonja un giorno che si erano incontrati nel parcheggio. «Non si può mica guidare Volvo tutta la vita» aveva continuato con un sorriso sghembo, nascondendo le lacrime. Quando Sonja gliel’aveva raccontato, Ove aveva capito che una parte di Rune si era arresa per sempre. Forse era soprattutto per questo che Ove non lo aveva mai perdonato, e che Rune, in fondo, non aveva mai perdonato se stesso. Certa gente credeva che emozioni e automobili non avessero niente in comune. Ma si sbagliava di grosso. […]”

–

Ove vive in una routine, perché gli eventi traumatici non se ne vanno, e quindi vuole incorporarli e renderli sua realtà. Vi è però una eccedenza indomabile di dolore e di bellezza che trascende il proprio vivere personale. La realtà arriva in faccia senza avvertire con il biglietto da visita del tempo. Sempre limitato e in scadenza.

Pag. 293 “[…] La morte è una cosa curiosa. Viviamo tutta la vita come se non esistesse, ma il più delle volte è una delle ragioni in assoluto più importanti per vivere. Alcuni di noi ne diventano consapevoli così in fretta che vivono più intensamente, più ostinatamente, e in maniera più furiosa. Altri necessitano della sua costante presenza per sentirsi vivi. Altri ancora finiscono per accomodarsi nella sua sala d’attesa molto tempo prima che lei abbia annunciato il suo arrivo. La temiamo, eppure la gran parte di noi teme soprattutto l’eventualità che colpisca qualcun altro, qualcuno a cui vogliamo bene. Perché la più grande paura legata alla morte è che ci passi accanto. Che si prenda chi amiamo. E che ci lasci soli.[…]”

–

Tutto ciò vale anche per i suoi rumorosi, sgangherati e invasivi vicini che lo coinvolgono negli episodi più assurdi, boicottando indirettamente i suoi goffi tentativi di suicidio.

–

Una menzione particolare va ai due alter ego di Ove: il gatto Ernesto e il gatto spelacchiato. Le gesta di questi due felini valgono l’immediata lettura del romanzo.

–

Si piange e si ride per ognuno dei protagonisti.