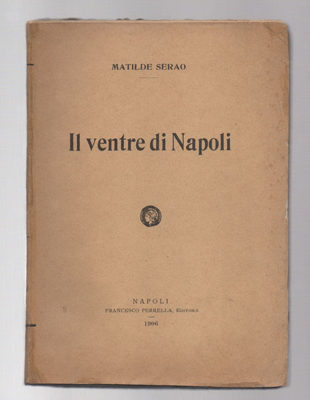

Questo romanzo fu ed è una inchiesta giornalistica, un trattato di antropologia, una rivendicazione politica, un atto di immedesimazione e di amore verso il popolo napoletano.

–

9 “[…] Questo libro è stato scritto in tre epoche diverse.

La prima parte, nel 1884, quando in un paese lontano, mi giungeva da Napoli tutto il senso di orrore, di terrore, di pietà, per il flagello che l’attraversava, seminando il morbo e la morte: e il dolore, l’ansia, l’affanno che dominano, in chi scrive, ogni cura, d’arte, dicano quanto dovette soffrire profondamente, allora, il

mio cuore di napoletana.

La seconda parte, è scritta venti anni dopo, cioè solo due anni fa, e si riannoda alla prima, con un sentimento più tranquillo, ma, ahimè, più sfiduciato, più scettico che un miglior avvenire sociale e civile, possa esser mai assicurato al popolo napoletano, di cui chi scrive si onora e si gloria di esser fraterna emanazione.

La terza parte è di ieri, è di oggi: nè io debbo chiarirla, poichè essa è come le altre: espressione di un cuore sincero, di un’anima sincera: espressione tenera e dolente: espressione nostalgica e triste di un ideale di giustizia e di pietà, che discenda sovra il popolo napoletano e lo elevi o lo esalti! […]”.

–

Matilde Serao racconta Napoli, la parte non detta, le strade vive, ognuna con le sue caratteristiche. In base ai luoghi, traduce le impressioni in stati emotivi gettati nello stile della scrittura che varia dalla cantilena, al tono declamatorio, alla doglianza medievale quasi. In alcuni passi sembra che l’autrice parli in pubblica piazza, affinché ognuno accolga i lamenti, le richieste, le critiche a nome di chi non può, perché asservito e ricattato dall’indigenza.

21-23 “[…]

Fortunate quelle che trovano un posto alla Fabbrica del tabacco, che sanno lavorare e arrivano ad allogarsi, come sarte, come modiste, come fioraie! La mercede è miserissima, quindici lire, diciassette, venti lire il mese; pure sembra loro fortuna. Ma sono poche: tutto il resto della immensa classe povera femminile, si dà alla domesticità.

La serva napoletana si alloga per dieci lire il mese, senza pranzo: alla mattina fa due o tre miglia di cammino, dalla casa sua alla casa dei suoi padroni, scende le scale quaranta volte al giorno, cava dal pozzo profondo venti secchi di acqua, compie le fatiche più estenuanti, non mangia per tutta la giornata e alla sera si trascina a casa sua, come un’ombra affranta. Ve ne sono di quelle che pigliano due mezzi servizi, a sei lire l’uno e corrono continuamente da una casa all’altra, continuamente rimproverate per le tardanze. Ne ho conosciuta una, io, si chiamava Annarella, faceva tre case al giorno, a cinque lire: alla sera era inebetita, non mangiava, morta dalla fatica, talvolta non si svestiva, per addormentarsi subito.

Queste serve trovano anche il tempo di dar latte

a un bimbo, di far la calza, ma sono esseri mostruosi, la pietà è uguale alla ripugnanza che ispirano. Hanno trent’anni e ne dimostrano cinquanta, sono curve, hanno perso i capelli, hanno i denti gialli e neri, camminano come sciancate, portano un vestito quattro anni, un grembiule sei mesi.

Non si lamentano, non piangono: vanno a morire, prima di quarant’anni, all’ospedale, di perniciosa, di polmonite, di qualche orrenda malattia. Quante ne avrà portate via il colera!

E tutti gli altri mestieri ambulanti femminili, lavandaie, pettinatrici, stiratrici a giornata, venditrici di spassatiempo, rimpagliatrici di seggiole (mpagliaseggie), mestieri che le espongono a tutte le intemperie, a tutti gli accidenti, a una quantità di malattie, mestieri pesanti o nauseanti, non fanno guadagnare a quelle disgraziate più di dieci soldi, quindici soldi al giorno. Quando guadagnano una lira, le miserelle, fanno economia e si maritano.

Sono brutte, è vero: si trascurano, è verissimo: fanno schifo, talvolta. Ma chi tanto ama la plastica, dovrebbe entrare nel segreto di quelle esistenze, che sono un poema di martirio quotidiano, di sacrifici incalcolabili, di fatiche sopportate senza mormorare. Gioventù, bellezza, vestiti? Ebbero un minuto di bellezza e di gioventù, furono, amate, si sono maritate: dopo, il marito e la miseria, il lavoro e le busse, il travaglio e la fame. Hanno i bimbi e debbono abbandonarli, il più piccolo affidato alla sorellina, e come tutte le altre madri, temono le carrozze, il fuoco, i cani, le cadute. Sono sempre inquiete, agitate, mentre servono.

[…]”

–

Matilde Serao scrive ponendosi accanto alle protagoniste. Non è il grande burattinaio. Sta lì, assieme a loro e li conduce innanzi al lettore. Bussa alla porta del lettore. Sta lì nell’uscio e indica il mondo, le persone, e lo rende sonoro nel dolore delle loro storie. Porta la biografia di una città, di una comunità, di un mondo. La sintassi è ricca di aggettivi e di superlativi. La caratterizzazione è netta, perché ogni protagonista è al limite nel vivere, dal cibo, alla necessità di sopravvivenza. Non è solo povertà, o una rivendicazione economica, ma pure culturale.

–

È una rivendicazione di soggettività che è non solo sfruttata, come può accadere in altre parti d’Italia, ma è anche culturale, perché si riflette in una considerazione nazionale artefatta da una parte e nel disprezzo e nella svalutazione dall’altra verso il corpo di Napoli all’interno delle sue viscere. Le autorità gestiscono il consenso, per non fare, mantenendo la stasi del controllo. Nei fatti il potere lascia questo boccheggiare acefalo nello stagno dell’indigenza di futuro, di bellezza, di cibo, di serenità anche piccola, per elemosinare lentamente piccole bocche di ossigeno, rendendo verticali tutti i rapporti sociali. Si trae la ricchezza potenziale in un equilibrio che permette il dominio. E alla fine questo corpo di Napoli è sia un agglomerato perennemente morente che conferisce autorità a chi promette l’elemosina e nello stesso tempo un peso per tutte le istituzioni e la società italiana tutta.

–

25-27 “[…] bimbi che vanno a scuola; quando la provvista è finita, il pizzaiuolo la rifornisce, sino a notte.

Vi sono anche, per la notte, dei garzoni che portano sulla testa un grande scudo convesso di stagno, entro cui stanno queste fette di pizza e girano pei vicoli e dànno un grido speciale, dicendo che la pizza ce l’hanno col pomidoro e con l’aglio, con la muzzarella e con le alici salate. Le povere donne sedute sullo scalino del basso, ne comprano e cenano, cioè pranzano, con questo soldo di pizza.

Con un soldo, la scelta è abbastanza varia, pel pranzo del popolo napoletano. Dal friggitore si ha un cartoccetto di pesciolini che si chiamano fragaglia e che sono il fondo del paniere dei pescivendoli: dallo stesso friggitore si hanno per un soldo, quattro o cinque panzarotti, vale a dire delle frittelline in cui vi è un pezzetto di carciofo, quando niuno vuol più saperne di carciofi, o un torsolino di cavolo, o un frammentino di alici. Per un soldo, una vecchia dà nove castagne allesse, denudate della prima buccia e nuotanti in un succo rossastro: in questo brodo il popolo napoletano vi bagna il pane e mangia le castagne, come seconda pietanza; per un soldo, un’altra vecchia, che si trascina dietro un calderottino in un carroccio, dà due spighe di granturco bollite. Dall’oste, per un soldo, si può comperare una porzione di scapece; la scapece è fatta di zucchetti o melanzane fritte nell’olio e poi condite con aceto, pepe, origano, formaggio, pomidoro, ed è esposta in istrada, in un grande vaso profondo, in cui sta intasata, come una conserva e da cui si taglia con un cucchiaio. Il popolo napoletano porta il suo tozzo di pane, lo divide per metà, e l’oste vi versa sopra la scapece. Dall’oste, sempre per un soldo, si compera la spiritosa: la spiritosa è fatta di fette di pastinache gialle, cotte nell’acqua e poi messe in una salsa forte di aceto, pepe, origano e peperoni. L’oste sta sulla porta e grida: addorosa, addorosa, ‘a spiritosa! Come è naturale, tutta questa roba è condita in modo piccantissimo, tanto da soddisfare il più atonizzato palato meridionale. […]”

–

28-29 “[…] Con due soldi si compera un pezzo di polipo bollito nell’acqua di mare, condito con peperone fortissimo: questo commercio lo fanno le donne, nella strada, con un focolaretto e una piccola pignatta; con due soldi di maruzze, si hanno le lumache, il brodo e anche un biscotto intriso nel brodo: per due soldi l’oste, da una grande padella dove friggono confusamente ritagli di grasso di maiale e pezzi di coratella, cipolline, e frammenti di seppia, cava una grossa cucchiaiata di questa miscela e la depone sul pane del compratore, badando bene a che l’unto caldo e bruno non coli per terra, che vada tutto sulla mollica, perchè il compratore ci tiene.

Appena ha tre soldi al giorno per pranzare, il buon popolo napoletano, che è corroso dalla nostalgia familiare, non va più dall’oste per comperare i commestibili cotti, pranza a casa sua, per terra, sulla soglia del basso, o sopra una sedia sfiancata.

Con quattro soldi si compone una grande insalata di pomidori crudi verdastri e di cipolle; o un’insalata di patate cotte e di barbabietole, o un’insalata di broccoli di rape; o un’insalata di citrioli freschi.

La gente agiata, quella che può disporre di otto soldi al giorno, mangia dei grandi piatti di minestra verde, indivia, foglie di cavolo, cicoria, o tutte queste erbe insieme, la cosidetta minestra maritata; o una minestra, quando ne è tempo, di zucca gialla con molto pepe; o una minestra di fagiolini verdi, conditi col pomidoro; o una minestra di patate cotte nel pomidoro.

Ma per lo più compra un rotolo di maccheroni, una pasta nerastra, e di tutte le misure e di tutte le grossezze, che è il raccogliticcio, il fondiccio confuso di tutti i cartoni di pasta, e che si chiama efficacemente monnezzaglia: e la condisce con pomidoro e formaggio.

* **

Il popolo napoletano è goloso di frutta: ma non spende mai più di un soldo, alla volta. A Napoli, con un soldo si hanno sei peruzze un po’ bacate, ma non importa: si ha mezzo chilo di fichi, un po’ flosci dal sole: si hanno dieci o dodici di quelle piccole prugne gialle, che pare abbiano l’aspetto della febbre; si ha un grappolo di uva nera, si ha un poponcino giallo, piccolo, ammaccato, un po’ fradicio; dal venditore di melloni, quelli rossi, si hanno due fette, di quelli che sono riusciti male, vale a dire biancastri.

Ha anche qualche altra golosità, il popolo napoletano: lo spassatiempo, vale a dire i semi di mellone o di popone, le fave e i ceci cotti nel forno; con un soldo si rosicchia mezza giornata, la lingua punge e

lo stomaco si gonfia, come se avesse mangiato.

La massima golosità è il soffritto: dei ritagli di carne di maiale cotti con olio, pomidoro, peperone rosso, condensati, che formano una catasta rossa, bellissima all’occhio, da cui si tagliano delle fette: costano cinque soldi. In bocca, sembra dinamite.

***

Questionario:

Carne in umido? – Il popolo napoletano non ne mangia mai.

Carne arrosto? – Qualche volta, alla domenica, o nelle grandi feste, ma è di maiale o di agnello.

Brodo di carne? – Il popolo napoletano lo ignora.

Vino? – Alla domenica, qualche volta: l’asprino, a quattro soldi il litro, o il maraniello a cinque soldi: questo tinge di azzurro la tovaglia.

Acqua! – Sempre: e cattiva. […]”

–

Come osservatrice partecipante, l’autrice anche in modo inconsapevole assume uno sguardo da antropologa nel descrivere la natura degli usi e dei linguaggi del popolino tra i vicoli, i miasmi, le viuzze soffocanti, la sporcizia, e l’acqua maleodorante.

–

***

71 “[…]

Nessuna donna che mangi, nella strada, vede fermarsi un bambino a guardare, senza dargli subito di quello che mangia: e quando non ha altro, gli dà del pane. Appena una donna incinta si ferma in una via, tutti quelli che mangiano o che vendono qualche cosa da mangiare, senza che ella mostri nessun desiderio, gliene fanno parte, la obbligano a prenderlo, non vogliono avere lo scrupolo.

E i poveri che girano, sono aiutati alla meglio, da quella gente povera: chi dà un pezzo di pane, chi due o tre pomidoro, chi una cipolla, chi un po’ d’olio, chi due fichi, chi una paletta di carboncini accesi: una donna, per fare la carità in qualche modo, lasciava che una mendicante venisse a cuocere sul proprio fuoco, sul focolaretto di tufo, il poco di commestibile che la mendicante aveva raccattato. Tanto avrebbe dovuto perdersi, quel resto del fuoco, dopo la sua cucina; era meglio adoperarlo a sollevare una miserabile.

Un’altra faceva una carità più ingegnosa: essendo già lei povera, mangiava dei maccheroni cotti nell’acqua e conditi solo con un po’ di formaggio piccante, ma la sua vicina, poverissima, non aveva che dei tozzi di pane secco, duro.

Allora quella meno povera regalava alla sua vicina l’acqua dove erano stati cotti i maccheroni, un’acqua biancastra che ella rovesciava su quei tozzi di

72

pane, che si facevano molli e almeno avevano un certo sapore di maccheroni.

Una giovane cucitrice era stata a Gesù e Maria, l’ospedale, con una polmonite; poi si era guarita, e pallida, esaurita, sfinita, era venuta via. Pure l’ospedale, per assisterla ancora in vista di una tisi probabile, le concedeva, ogni mattina, quattro dita di olio di fegato di merluzzo, che ella doveva andare a prendere, lassù. Ella capitava ogni mattina, col suo bicchiere, sino a che fu rimessa completamente in salute: e allora le dissero che non le avrebbero più data la medicina. Ella si confuse, impallidì, pianse, pregò la monaca che per carità, non gli sospendessero quell’olio – e infine fu saputo che di quell’olio, ella si privava per darlo in elemosina a una povera donna – la quale per miseria, superato il naturale disgusto, lo adoperava a condire il pane o a friggerci un soldo di peperoni. […]”

***

Matilde Serao partecipa a questa condizione rivendicando direttamente la necessità di rete fognarie e di elettrificare le vie per prevenire con il crimine con i lampioni. Richiede una politica abitativa e un mercato degli affitti compatibili per coloro che hanno un basso reddito, costretti a risiedere nelle baracche. Luoghi continui di epidemie che danneggiano tutti indistintamente dal ceto e dalla ricchezza.

–

E alla fine per stemperare la tensione, cerca di assumere un tono lirico che offra una speranza minima in particolare nel paragrafo sul CHE fare nel quale loda gli imprenditori, gli operai e le donne, che non accettano le tentazioni come Cristo sul monte, perché l’uomo non vive di solo pane, e questo può essere il riscatto per Napoli: onestà, resistenza al vizio, dignità, laboriosità.

–

Per Matilde Serao il riscatto morale è necessariamente anche politico e sociale.